Hi Cleantechie!

Dieser Newsletter hilft dir, die wichtigsten Trends, Forschungsdurchbrüche und Geschäftsmodelle der Branche zu verstehen.

Diese Woche habe ich mal wieder einen Crashkurs im Gepäck. Dieses Format dient dazu, dass wir ein grundsätzliches Verständnis für eine Technologie entwickeln. Leitfrage: Wie funktioniert das, und wie kann uns das weiterhelfen?

Heute dran: Druckluftspeicher, seit 40 Jahren schon am Netz, aber ohne echten Durchbruch – was sich nun ändern könnte.

Let’s go!

👋 Neu dabei? Abonniere den Newsletter hier!

🍏 Mehr als nur Crashkurse: Als zahlendes Mitglied bestimmst du die Themen mit, bekommst tiefere Analysen und kannst in der Datenbank alle Links durchsuchen, die ich seit 2024 kuratiert habe.

NEU: Das ✨ Spark-Paket als Einstieg für Cleantech-Begeisterte und Energiewende-Interessierte.

Comeback der Druckluftspeicher: Nach 40 Jahren Stillstand tut sich was

Es gibt nur noch wenige große Bereiche der Energiewende, in denen wir wirklich technologieoffen sein müssen.

Langzeitspeicherung von Energie, auch „saisonale Speicherung“ genannt, ist so ein Bereich. Hier stehen Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft erst am Anfang eines globalen Laufs von Versuch und Irrtum.

Die Relevanz: Warum das jetzt wichtig wird

Ein rein erneuerbares Stromsystem könnte im jetzigen Setup an dunklen, windarmen Tagen nicht alle Menschen und Unternehmen in Deutschland mit Strom versorgen.

Bisher laufen an solchen Tagen oft noch Kohlekraftwerke. Die aber will Deutschland abschalten.

Die Bundesregierung will als Zwischenschritt neue Gaskraftwerke bauen lassen und deren Kosten auf alle Stromverbraucher umlegen. Das ist pragmatisch, aber nicht nachhaltig. Net Zero lässt sich mit Gaskraftwerken nicht erreichen.

Eine andere Lösung für die Dunkelflaute muss her.

Theoretisch denkbar sind viele Wege, diese Aufgabe zu lösen:

Möglichst auf Speicher verzichten: PV und Wind massiv überbauen und Strom aus dem Rest Europas einkaufen („Irgendwo weht immer der Wind“)

Chemisch speichern: mit überschüssigem Solarstrom Methan oder Wasserstoff herstellen und diesen im Winter verstromen.

Thermisch: Wärme in Wasser, Sand, Stein oder anderen Materialien speichern

Thermochemisch: bestimmte chemische Reaktionen auslösen und sie im Winter wieder rückwärtslaufen lassen, bspw. Kalkpulver erst trocknen, dann wieder befeuchten

Mechanisch speichern auf zwei Wegen:

Wasser hochpumpen, Wasser talabwärts fließen lassen → Pumpspeicher

Luft mit Kompressoren unter Druck setzen, unterirdisch speichern, später treibt die expandierende Luft Turbinen an → Druckluftspeicher

Jede dieser Methoden hat gravierende Nachteile. Bei Stromhandel und Überbauung sind es vor allem politische Hürden. Wasserstoffspeicher leiden unter geringen Wirkungsgraden. Pumpspeicher benötigen enorme Flächen, die es einfach nicht mehr gibt in Deutschland, und bei thermochemischen Speichern zeigt sich seit Jahrzehnten das gleiche Bild: Die Theorie klingt verlockend, aber die Realität ist ernüchternd.

Unter all diesen unperfekten Lösungen gehören Druckluftspeicher auf dem Papier noch zu den am wenigsten unperfekten. Deswegen sind sie einen Blick wert.

Sie verlassen gerade den Prototypenstatus und haben einen Technologiesprung hinter sich, der die Wirkungsgrade erhöht und die Kosten in Bereiche drückt, in denen diese Technologie mehr sein kann als eine Nischenlösung.

Nach Jahrzehnten des Stillstands entstehen nun wieder neue Druckluftspeicher. Beispielhaft:

In Ahaus, Deutschland, entwickelt das niederländische Unternehmen Corre Energy ein System, das nach Firmenangaben 25-50 GWh Kapazität haben soll. Es nutzt dafür Teile von Siemens Energy. Corre Energy entwickelt ein zweites System in Groningen, Niederlande.

Der israelische Entwickler Augwind Energy will 2027/28 ein System in Deutschland in Betrieb nehmen, sucht aber noch einen Standort.

Die Technik: Wie Druckluftspeicher funktionieren

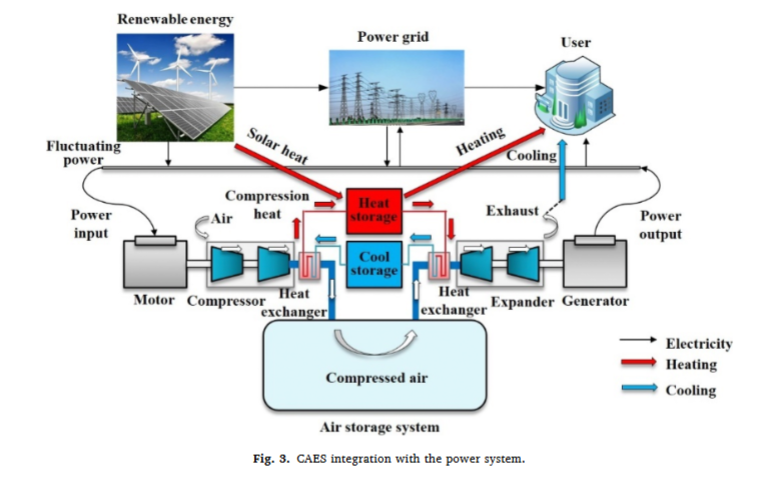

Das Grundprinzip: Ein Kompressor verdichtet Luft, die in einem geeigneten Raum wie z.B. einer Salzkaverne gespeichert wird. Soll Energie erzeugt werden, wird die unter Druck stehende Luft durch Ventile herausgelassen. Sie dehnt sich aus und treibt damit eine Turbine an.

Die Technologie ist seit Jahrzehnten marktreif; in Huntorf bei Bremen ging 1978 das erste System ans Netz. Ihm folgte ein zweites in McIntosh, USA. Beide Projekte wurden als Druckluft-Gas-Kombi-Kraftwerke realisiert.

Allerdings folgten kein drittes, viertes oder fünftes System.

Ein Problem ist der niedrige Wirkungsgrad der alten Systeme.

Zitat aus dem Energie-Lexikon zur Anlage in Huntorf: „Für die Erzeugung von einer Kilowattstunde elektrischer Energie müssen 0,83 kWh elektrischer Energie für die vorherige Kompression und 1,56 kWh Erdgas (bzgl. Heizwert) eingesetzt werden.“ Je nach Rechenart führe das zu einem Wirkungsgrad von 26–42 Prozent.

Der Wirkungsgrad ist so niedrig, weil sich verdichtende Luft Wärme erzeugt und diese Wärme nicht wieder genutzt wird. Sie ist verschwendete Energie.

Wir kennen den Vorgang etwa von einer Fahrrad-Luftpumpe, die nach kräftigem Aufpumpen warm wird (genauso wie der oder die Pumpende). Sobald aber die Luft wieder abgelassen wird, geschieht das Gegenteil: Das System kühlt sich ab. Das Erdgas in den klassischen Anlagen dient hier vor allem als Wärmequelle, um die Luft aufzuheizen und so die Leistung der Turbinen zu erhöhen. Anlagen, die Wärme abgeben, nennen die Fachleute diabatisch.

Aber unabhängig vom Wirkungsgrad ist ein erdgasbasiertes System keine langfristige Lösung, so oder so.

Die Anlagen, die Corre Energy in Deutschland und China bauen will, sind technisch betrachtet sehr konventionell. In ihnen soll weiterhin Erdgas verfeuert werden, später will Corre Energy grünen Wasserstoff einsetzen.

Aber es ist ein anderer Weg denkbar: So wenig Wärme wie möglich zu verschwenden.

Vor mehr als vier Jahren zeigten Forscher der ETH Zürich und der Firma Alacaes in einer Pilotanlage in den Schweizer Alpen, dass das funktionieren kann. Diese erreichte nach eigenen Angaben einen Wirkungsgrad von bis zu 70%.

Die Forscher versuchten auf Systemebene, möglichst adiabatisch zu arbeiten, also ohne Wärme mit der Umgebung auszutauschen. Alle Wärme aufzufangen, ist dabei unmöglich. Der Druckluftspeicher selbst müsste dann z.B. bei 50 bar konstant 600 Grad Celsius halten. So eine Dämmtechnologie existiert nicht.

Die neuen Anlagen nutzen stattdessen Wärmespeicher, um die Energie, die bei der Verdichtung der Luft entsteht, aufzufangen und wieder einsetzen zu können, sobald das System Strom produzieren soll. Die Schweizer Forscher nutzten dafür eine vor allem in den Alpen sehr billige Speichertechnologie: Steine.

Den Steinspeicher kombinierten sie mit einer speziellen Metalllegierung, einem latenten Wärmespeicher. Dieser „wirkt so wie ein Thermostat, der verhindert, dass die abgegebene Druckluft sich zu schnell abkühlt.“

In China verlassen die adiabatischen Systeme aber bereits den Pilotstatus. Die dort geplanten Anlagen sollen mit Wärmespeichern arbeiten (PDF, €, S.3). Sie nutzen je nach Temperaturregion Wasser oder Thermalöl. (PDF).

Quelle: Tong et. al 2021, PDF

Die Kosten-Realität

Es ist nicht leicht, die Kosten dieser Speicher genau zu bestimmen, da es nur so wenige Anlagen gibt. Zahlen, die es gibt, beruhen oft nur auf theoretischen Modellen, aber nicht auf tatsächlichen Betriebsstunden.

Generell gilt aber, dass konventionelle Druckluftspeicher zunächst billiger zu bauen sind als solche mit Wärmespeichern. Ihr CAPEX ist niedriger, weil die Wärmespeicher wegfallen, im Betrieb allerdings brauchen sie Brennstoff, was ihre Betriebskosten erhöht (OPEX). Steht die Anlage in Europa und wird sie mit Erdgas betrieben, verteuert auch der CO2-Preis den Betrieb.

Was ich dennoch gefunden habe:

Strompreis: Eine aktuelle chinesische Studie kommt auf einen „levelized cost of electricity” von $0,077/kWh bis $0,081/kWh, je nachdem, ob die Kavernen neu gebaut werden müssen oder nicht (PDF).

Kapitalkosten (Baukosten): Ein wissenschaftliches Review bezifferte die Kapitalkosten von adiabatischen Systemen mit Wärmespeichern auf $100-$250 für die kWh. Die Kosten eines konventionellen Systems liegen darunter. Belastbare Zahlen waren nicht zu finden.

Um die Kapitalkosten besser einordnen zu können: Ende vergangenen Jahres boten chinesische Projektierer maximal $82 an Kapitalkosten für eine Kilowattstunde Batteriespeicher.

🍏 Was ich denke: Was das für die Energiewende bedeutet

Um das Potenzial von Druckluftspeichern besser zu verstehen, müssen wir nicht auf Batteriespeicher schauen, sondern auf Pumpspeicher. Denn in zwei wichtigen Punkten ähneln sie unseren guten alten Pumpspeicherkraftwerken.

Sie nutzen die vorhandene Geografie und ein natürlich vorkommendes Speichermedium. So gesehen könnten Druckluftspeicher den einen ganz großen Nachteil von Pumpspeicherkraftwerken ausgleichen: Dass wir nicht genügend von ihnen haben.

Denn in einer theoretisch idealen Welt würden wir im Sommer ein riesiges Bergbecken mit genug Wasser füllen, um jede Dunkelflaute locker zu überstehen, und alle anderen komplizierten Ansätze mit E-Fuels, Kompressoren oder Batterien sein lassen.

Druckluftspeicher könnten unter Tage das Potenzial anzapfen, das Deutschland ober Tage nicht mehr hat, bei grundsätzlich vergleichbaren Kosten wie Pumpspeicherkraftwerken.

Die konventionellen Systeme sind dabei im Bau zwar billiger und setzen auf sehr bewährte Technik, haben aber etwas unsichere Zukunftsaussichten, weil sie stark von Regularien abhängen. Setzen sie auf eine Erdgas-Kombi, wird der steigende CO₂-Preis ihre Betriebskosten unbarmherzig nach oben treiben. Wollen sie das Erdgas durch Wasserstoff ersetzen, brauchen sie dafür erst mal grünen Wasserstoff. Der ist Mangelware und bleibt es auch, solange der Wasserstoff-Hochlauf stockt und Elektrolyseure mit künstlich teurem Strom in einer einheitlichen Strompreiszone arbeiten müssten.

CO2-Regularien sind für die neuen Systeme mit Wärmespeichern kein Problem. Hier ist es eher die Technik. Diese Anlagen treten gerade erst in ihre kommerzielle Phase ein.

Und für beide Systeme gilt natürlich, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Langzeitspeicherung muss belohnt werden vom Markt, etwa in Form einer Absicherungspflicht oder eines Kapazitätsmarktes.

Sollte das gegeben sein, sehe ich in Druckluftspeichern eine interessante Technologie, die neben Langzeitspeicherung noch weitere gute Effekte hat: Sie dient als Katalysator für zwei ganze Technologiegruppen, die Wasserstoffwirtschaft oder die Wärmespeicherung. Beide können jeden Nachfragehub brauchen, den sie kriegen können.

Druckluftspeicher sind mit einer Handvoll Anlagen vermutlich die nischigste Nischentechnologie der Energiewende. Gut gebrauchen können wir sie aber trotzdem.

Hast du Anmerkungen? Antworte direkt oder nutze die Kommentarsektion.

DEINE WAHL: Zu welchem Thema soll ich den nächsten Crashkurs schreiben?

🔒 Nur Mitglieder können den Newsletter mitgestalten und abstimmen. Hier kannst du upgraden.

Jobs…

Falls du dich bewirbst, sag, dass du die Stelle hier gesehen hast. Danke!

Opus Flow – Account Manager:in/Vertriebsmitarbeiter:in (DE) – Berlin/remote. Du übernimmst Verantwortung, steuerst deinen Deal Cycle selbst und profitierst von uncapped Provisionen. Remote-Vertrag, Car Allowance und modernste Sales-Tech inklusive. Bei OpusFlow gestaltest du Zukunft – mit nachhaltiger Technologie und einem starken Team im Rücken. Bewerbung per E-Mail an [email protected] zu Händen von Andreas Berthold van der Molen.

👉 Für Arbeitgeber: Buche eine Stellenanzeige für dein Unternehmen hier.

👉 Für Arbeitnehmer: Diese Liste von Portalen für grüne Jobs hilft beim Suchen.

…& Deals

💶 Energiemanagement-Plattform: Encentive, Hamburg, erhält €6,3 Millionen in einer Seed-Runde, angeführt von General Catalyst. 6 offene Stellen.

💶 Seide-basierte Proteine: AMSilk, Neuried bei München, bekommt €52 Millionen Finanzierungsrunde, angeführt von ATHOS. Zahl der offenen Stellen nicht eindeutig. 5 offene Stellen.

💶 Fund Close: Vireo Ventures, Berlin, sammelt €50 Millionen für seinen Electrification Fund I.

Die wichtigen News

Nachrichten, über die die Branche gerade spricht.

☀️ Solarenergie

Mit Graphen erweiterte Perowskit-Solarzellen verbessern Wirkungsgrad und senken Produktionskosten (Solarserver)

Studie: Verzögerungen bei Photovoltaik und Windkraft nicht durch Beteiligungsverfahren verursacht (pv-magazine)

2.500 Hühner leben unter Solarpanels in Mecklenburg-Vorpommern (Focus)

🔋 Batterietechnologie

🌬️ Windenergie

Offshore-Windparks: Warum längere Laufzeiten im Fokus stehen (Erneuerbare Energien)

Transport von Windturbinenblättern per Flugzeug getestet (IEEE Spectrum)

⚡ Netztechnologien

BMW und E.ON starten bidirektionales Laden für E-Autos (Spiegel)

Flexecharge: Virtuelles Kraftwerk auf Basis öffentlicher Schnellladestationen (pv-magazine)

Netzausbau zeigt Wirkung (ZfK)

Techem kauft Wettbewerber im Messstellenbetrieb (Energie & Management)

Brüssel plant Energie-Highways zur Stärkung des EU-Netzes (Euractiv)

🌊 Wasserkraft

Pumpspeicherkraftwerke: Modernisierung des Standorts Forbach gestartet (Cleanthinking)

♨️ Geothermie

Erstes Tiefengeothermie-Projekt in Niedersachsen gestartet (Energie & Management)

⚛️ Atomkraft & Kernfusion

EU-Gericht bestätigt Atomkraft als „grün“ (TechXplore)

♻️ Plastik & Recycling

EU-Kunststoffrecycling: Branche warnt vor Zusammenbruch – Produktion auf 25-Jahres-Tief (EnergyNews)

🚗 Mobilität

Trotz Absatzkrise: Tesla will Produktion in Grünheide hochfahren (Business Insider)

Automarkt: Opel überholt Tesla bei Elektroauto-Verkäufen (Manager Magazin)

Alle außer Mercedes: E-Auto-Boom bringt Autokonzerne bei Emissionen auf Kurs (Der Standard)

ICCT-Studie: Welche Lkw-Hersteller die 2025er-CO₂-Hürde schaffen – und welche nicht (Electrive)

🍽️ Ernährung & Umwelt

EU setzt 2030-Deadline zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung und geht gegen Fast Fashion vor (Euractiv)

📈 Markt & Politik

IG Metall und das Verbrenner-Aus: Streit um Industriepolitik (taz)

Europaparlament beschließt Vereinfachung des CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (Haufe)

CO₂-Zertifikate in Guyana: Kritik an Klimakompensation im Globalen Süden (taz)

Ørsted kündigt Details zur 9,4-Milliarden-Dollar-Kapitalerhöhung an (Recharge)

Der letzte Link

Der wirklich allerletzte Beweis, dass vertikale PV jetzt Trend ist.

🙏 Wenn dir dieser Newsletter gefällt: Teile ihn mit Kollegen oder Freunden! Per Mail, auf LinkedIn oder Bluesky.

👋 Hast du es gemerkt? Ich habe das Energiewende-Monitoring aus dem Wirtschaftsministerium prominent ignoriert. Es stand ohnehin kaum etwas Neues drin.

Rico Grimm